此次针对胃肝样腺癌的潜在治疗靶点研究,填补了在中国在该领域的研究空白,为中国胃肝样腺癌个性化诊疗开启了全新篇章。

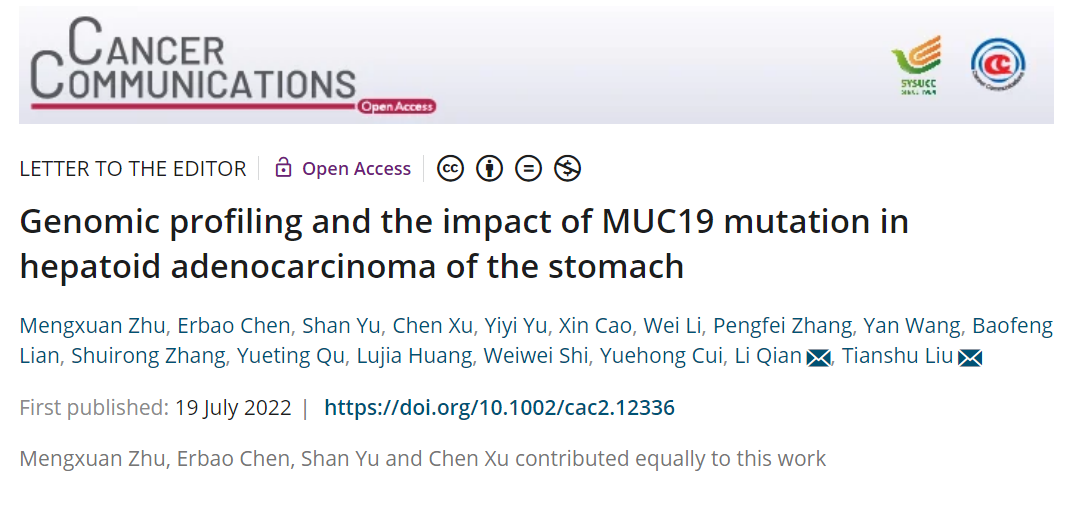

图D:胃腺癌、肝细胞癌、结直肠癌的TMB对比

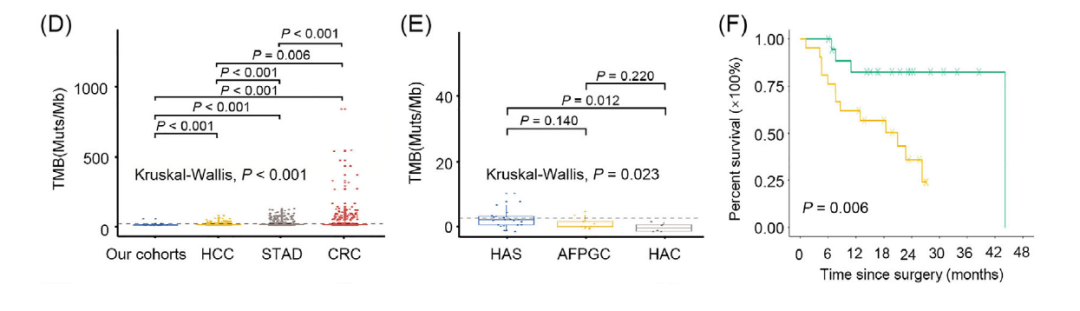

图D:胃腺癌、肝细胞癌、结直肠癌的TMB对比鉴于粘蛋白(MUC)家族基因被认为是几种癌症中的生物标志物和潜在治疗靶点,研究团队聚焦在胃肝样腺癌患者中发现10个突变位点的MUC19 基因,并通过一系列实验首次揭示了MUC19 影响胃肝样腺发生发展的机制,发现MUC19 过表达能够上调胃癌细胞中的甲胎蛋白水平。

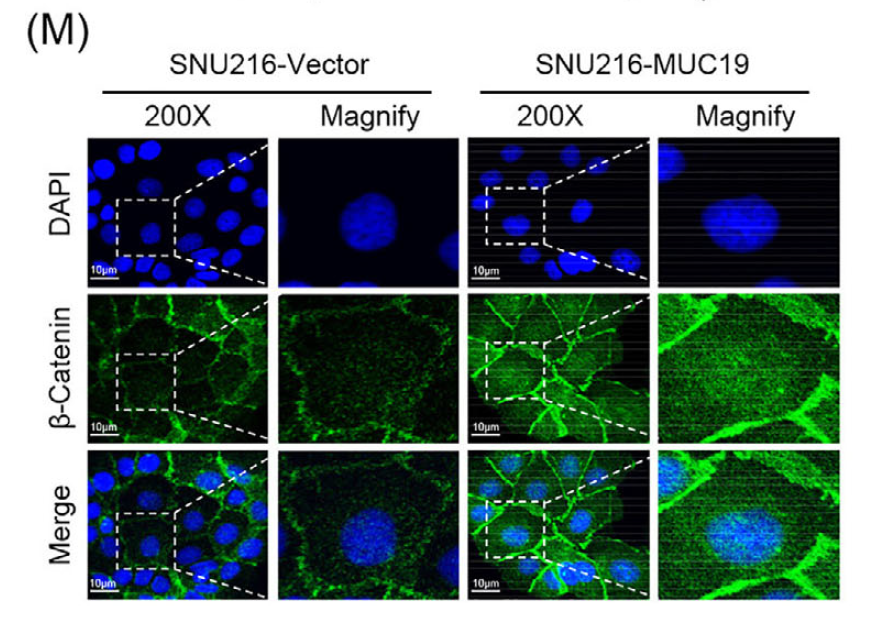

增加HGC27细胞中的细胞增殖,显著促进了HGC27和SNU216细胞中的细胞侵袭。通过将HGC27细胞皮下注射到裸鼠体内建立了异种移植模型,发现MUC19 的过表达促进了体内肿瘤的生长。研究进一步推测了MUC19 可能通过上调甲胎蛋白表达,从而激活Wnt/β-catenin信号传导,促进胃肝样腺的进展。

图K、L:MUC19过表达的异种移植模型与对照组比较,肿瘤重量(K)显著差异,肿瘤体积(L)差异不显著但是MUC19的体积更大

图M: 免疫荧光染色结果表明MUC19 增加了核定位的β-catenin 并激活了 Wnt/β-catenin通路

该研究系统地分析了胃肝样腺在基因组的分子特征,免疫治疗标记物(TMB和NAB)和甲胎蛋白水平被确定为胃肝样腺患者总生存时间(OS)的重要预后因素。最重要的是,本研究首次表明MUC19 上调了GC细胞中AFP的表达,并在胃肝样腺发育中发挥了关键作用,初步证实了MUC19 是导致胃肝样腺癌发生和进展的关键分子。

综上所述,MUC19 可能是胃肝样腺的潜在治疗靶点,为胃肝样腺患者的诊断和治疗提供了重要支持。

至本医疗在该研究中承担了WES全外显子测序和生物信息学分析工作,描述了胃肝样腺癌患者的基因组突变和分子特征,分析了基因组变异与临床病理特征和预后的相关性,提示MUC19 可能是胃肝样腺的潜在治疗靶点,为胃肝腺癌的精准诊疗提供了治疗新思路,为此次研究的高质量完成提供了护航和保障。

刘天舒 教授

主任医师、博士生导师

复旦大学附属中山医院肿瘤内科 主任

肿瘤早期研究病房主任

复旦大学附属中山医院肿瘤防治中心 秘书长

上海市肿瘤化疗质量控制中心主任

上海市医学会临床流行病学循证医学专科第七/八届主任委员

CSCO抗肿瘤药物安全管理专委会/转化医学专委会副主任委员

中国女医师协会临床肿瘤专委会副主任委员

CSCO临床研究专委会/胃癌专委会常委

中国抗癌协会第六届胃癌专业委员会常委

中国抗癌协会肿瘤大数据与真实世界研究专委会常委

中华医学会肿瘤学分会委员

中国生物医学工程学会肿瘤靶向治疗技术分会常委

中国老年学会肿瘤康复分会常委

参考文献Zhu M, et al. Genomic profiling and the impact of MUC19 mutation in hepatoid adenocarcinoma of the stomach. Cancer Commun (Lond). 2022 Jul 19.